O uso da linguagem neutra voltou ao debate depois que a Justiça Federal do Acre mandou suspender os efeitos de uma portaria do governo federal que vetava a utilização de termos como “todes”e “amigx”em projetos financiados pela Lei Rouanet. A portaria tinha sido publicada em outubro do ano passado. Mas afinal o que ela significa e por que é tão polêmica?

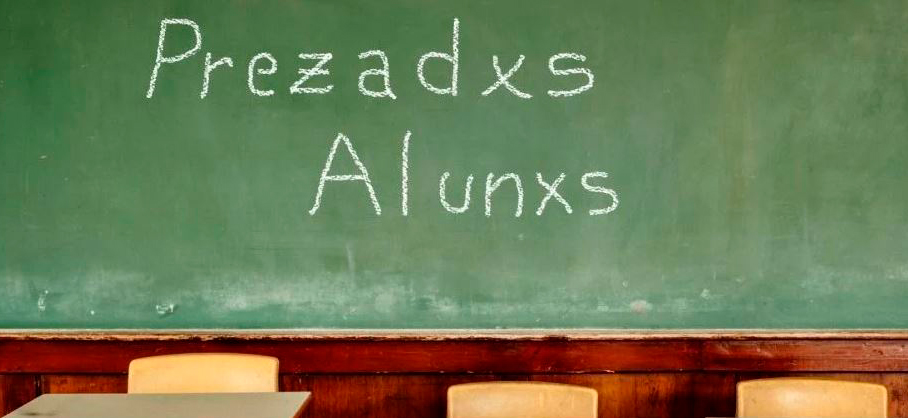

“Menine”, “todxs”, “amigues”, “alunes” e “queridxs alunxs” são exemplos da linguagem ou dialeto neutro, que é conhecido também como linguagem não-binária. É uma forma defendida por movimentos LGBT+ para que a fala e a escrita promovam maior inclusão.

Nesse tipo de comunicação, evita-se usar artigos que indiquem o masculino e o feminino para abordar outras formas de autoidentificação, sem deixar de lado pessoas transexuais, de gênero fluido etc. É a substituição dos artigos feminino e masculino por um “x”, “e” ou até pela “@” em alguns casos.

Os defensores do gênero neutro também defendem a adoção do pronome “elu” para se referir a qualquer pessoa, independentemente do gênero, de maneira que abranja pessoas não-binárias ou intersexo que não se identifiquem como homem ou como mulher. A mudança, como é popular principalmente na internet, ainda não tem um modelo definido.

Linguagem neutra nas escolas

Em 2021, alguns casos promoveram o debate do uso da linguagem neutra, que precisa superar preconceitos. Em Santa Catarina, por exemplo, a Justiça reconheceu que uma pessoa pode se declarar com gênero neutro. Foi um dos primeiros casos no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, assim como em Mato Grosso do Sul, o uso de linguagem neutra nas escolas foi alvo de grande debate.

Em Porto Alegre, após o envio de tarefas para os estudantes tratando-os como “alunes” e “alunxs”, uma escola municipal foi criticada e virou alvo de um pedido de providência de um vereador.

Docente dos programa de Pós-Graduação em Psicologia e em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) e coordenador do Grupo de Pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais, o professor Ângelo Brandelli lembra que a linguística, ciência que analisa a linguagem verbal humana, aponta que a língua é algo vivo, que se transforma conforme as culturas se modificam, e é por reconhecer essa transitoriedade que pode haver divergências da gramática normativa, que buscar reunir uma série de regras.

Para ele, é importante que uma escola, por exemplo, reconheça as mudanças que ocorrem na sociedade, apresente as novidades e estimule debates com os alunos – como a discussão sobre o uso do “x” para dissipar demarcações de gênero.

— A língua é formada de baixo para cima, não de cima para baixo. A escola tem que estar aberta para os debates linguísticos que acontecem. Quando um professor aborda os alunos desse jeito, está mostrando ao aluno o que ele pode encontrar na internet, na TV. É fundamental que as escolas trabalhem estratégias para reconhecer as diversidades humanas, sejam elas de classe, religião, de gênero, raça — diz.

Na interpretação de Brandelli, achar que tratar da linguagem não-binária em sala de aula pode influenciar na orientação sexual dos estudantes é um equívoco. O que os movimentos sociais desejam é que as salas de aulas se transformem em espaços mais tolerantes e menos amedrontadores para quem se sente diferente:

— A escola, por cem anos, só falou em heterossexualidade, e mesmo assim alguns jovens se identificaram como LGBT. Mesmo com toda a invisibilização, o sofrimento, alguns jovens cresceram adultos LGBT. Isso demonstra que a escola não influencia nada. O que se deseja é acabar com um sofrimento desnecessário. Existem pessoas LGBT, elas já foram crianças, elas estão nas escolas, e quando a escola não trata disso, está deliberadamente sendo negligente e perpetuando uma discriminação.

Dificuldade para uma língua mais inclusiva

Atuante na área da sociolinguística, a professora do Instituto de Letras e da Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do RS (UFRGS), Elisa Battisti, entende que é válido que as escolas abram espaço para discutir o lugar das minorias sociais e as demandas que elas fazem. No entanto, observa que o Volp, que reúne as expressões usadas por uma comunidade, já foi atualizado com palavras como “drive-thru” e “pandemia”, mas ignora termos da linguagem não-binária – o que dificulta que esse tipo de comunicação seja de fato inserida.

— Qualquer tentativa de se aproximar de uma linguagem inclusiva parece mais um exercício de efeito estético do que uma comunicação. Esse professor que enviou material chamando os alunos de “alunes” não pode ser condenado por estar dando um trabalho de conscientização sobre minorias. Por outro lado, é necessário conversar com os pais, preparar a comunidade — considera.

Para a professora, é importante que uma escola, ao avançar em direção a um tema que pode ser considerado polêmico, deve, antes de tudo, sentar para ouvir os pais e os familiares, muitas vezes apartados de discussões levantadas pela academia e pelos movimentos sociais.

— Temos que entender essa mãe (ou pai, familiares): ela nunca viu isso, nunca esteve presente nesses debates sobre linguagem neutra, e como o vocabulário da língua portuguesa não reconhece essas expressões, ela está no direito de dizer que não existe. Resumindo bem, existe por parte desses grupos uma luta por direitos, mas isso não está normatizado. O emprego desses termos na escola por um professor é um ato corajoso, reconheço, mas o professor e a escola precisam conversar com a comunidade, não só com os alunos, para ouvir e explicar os propósitos. Se a comunidade entender que não, a escola também tem de ouvir. Escola não é para massacrar. Já basta a norma padrão – observa Elisa.

Assuntos como esse tratamos na Pós-Graduação em Direitos LGBTQIA+ da Verbo Jurídico.

FONTE: ZH